文字

背景

行間

カテゴリ:校長日誌

校長日誌 錦町の空から NO2071 (2021.7.1)

校長日誌 錦町の空から NO2071 (2021.7.1)

七夕

「校長先生、見て。」「ほら、七夕だよ。」と1年生が声をかけてくれました。

学校運営協議会委員で、青少健委員長の市川さんが大量の笹の葉をもってきてくださったので、切り分けて1年生全員に渡しました。家で短冊に願いを書きます。どんな願いを書くのでしょうか。

今日の給食

今日の給食メニュー:ハヤシライス、アスパラガスのサラダ(中華ドレッシング)、飲むヨーグルト

おいしゅうございました。

※アスパラガスは、一日に10cmも伸びる元気な野菜!体の疲れをとり、スタミナをつける「アスパラギン酸」がたっぷり含まれています。

校長日誌 錦町の空から NO2070 (2021.7.1)

校長日誌 錦町の空から NO2070 (2021.7.1)

直接と並列

4年生の理科で電池で動く自動車を作っていました。

自動車づくりの前に、理科専科の先生は「直列つなぎ」と「並列つなぎ」について、前時に行った豆電球の点き方の違いと検流計で調べた結果を確認してから取り組ませていました。

「これの電池のつなぎ方は、なんていうの?」と私が聞くと、

すぐさま「並列つなぎです。」との返事が返ってきました。

同じ質問を他の子供にしてみました。「この電池のつなぎ方は、なんというのかな?」

すると、「う~んとね、パワーがいっぱいな奴」との答え。

中身は理解しています。ただ、「直列つなぎ」「並列つなぎ」という言葉を覚えることも大切です。

少し待っていたら「あっ、直列だ。」と思い出していってくれました。

理科専科の先生もほっとした様子。

校長日誌 錦町の空から NO2069 (2021.6.30)

校長日誌 錦町の空から NO2069 (2021.6.30)

生活目標を振り返って

全校朝会の最後に、4年生が6月の生活目標を振り返りました。

6月の生活目標は「時間を守る」。

・時間を守るを振り返った時に、できていたと思うけれど、もう一歩だったのは、5分休み。もっとしっかり切り替えをしたい。

・ついつい寝る前にタブレットに取り組んでしまう。あらかじめ決めた就寝時刻を守りたい。

というような反省をしていました。しっかり振り返れるのが4年生ですね。

今日の給食

今日の給食メニュー:ジャージャー麵、オクラと大根のサラダ(しそドレッシング)、カリカリポテト、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2068 (2021.6.30)

校長日誌 錦町の空から NO2068 (2021.6.30)

全校朝会

月曜日の全校朝会

6年生の挨拶。この後に続く栄養士の先生の講話を踏まえて、給食を残さないことについて決意を述べてくれました。

栄養士の先生の講話。

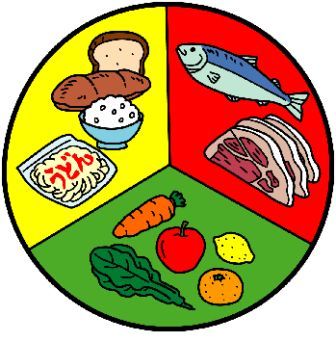

今日の講話のテーマ。「給食をバランスよく残さず食べよう」。

給食室ではおいしい給食を作るために、皆で力を合わせていることを話しました。

好きなものだけ食べていてもいいじゃないか、という考えでよいのか?

ということで、今日の講話のテーマ。

黄色、赤、緑の食材をバランスよく食べることが大切と話しました。

残菜について。たとえ、一人が一口残したとしても、、、

1クラス分でこれくらいの残菜、、、、

学校全体だと食缶2つ分になる、、、インパクトありますね。

あえて答えを言わず、「さあ、どうしていけばよいでしょうか?」と問いを子供たちに投げて、気づきを促して終わりました。

校長日誌 錦町の空から NO2067 (2021.6.29)

校長日誌 錦町の空から NO2067 (2021.6.29)

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、鮭の塩焼き、辛し和え、豆腐の味噌汁、牛乳

美味しゅうございました

校長日誌 錦町の空から NO2066 (2021.6.29)

校長日誌 錦町の空から NO2066 (2021.6.29)

ミクロの世界

理科の授業で子供たちが顕微鏡で微生物を見ました。

専科の先生が準備したミジンコなどを観察したのです。

ミジンコが動いている様子に見入る子供たち。ミクロの世界って、惹かれます。

ミジンコが動いている様子に見入る子供たち。ミクロの世界って、惹かれます。

校長日誌 錦町の空から NO2065 (2021.6.28)

校長日誌 錦町の空から NO2065 (2021.6.28)

208万アクセス達成

208万アクセスを達成しました。

お祝いに校長室前の小山先生による生け花を紹介します。

もう夏ですね。

今日の給食

今日の給食メニュー:麻婆豆腐丼、ワンタンスープ、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2064 (2021.6.28)

校長日誌 錦町の空から NO2064 (2021.6.28)

土曜授業参観

梅雨の合間の晴天の中、久しぶりに授業参観を行いました。分散での参観のため、見たい授業が見られなかった、という保護者の方々も多かったと思いますが、それでも授業と子供たちの様子を見ていただくことができてほっとしています。

次回の授業参観では、制限をしなくても済むようになっていれば・・・と願っています。

校長日誌 錦町の空から NO2063 (2021.6.27)

校長日誌 錦町の空から NO2063 (2021.6.27)

全校朝会講話

先週月曜日の校長講話です。

6月は「ふれあい月間」。いじめや暴力防止の旬間です。

これを踏まえ、いじめ・暴力防止の講話をしました。

「皆さんの周りに、いじめや暴力はありませんか?これからチェックリストをします。もし1つでもあてはまることがあったら、それはいじめかもしれません。すぐに先生に言いましょう。」

と話を始めました。

まず1つ目は「チクチク言葉」

三小では「チクチク言葉とふわふわ言葉」を大切にしています。相手が喜ぶ、元気になる、励まされる、「ふわふわ言葉」はたくさん言いましょう。でも、「バカ、うざい、キモイ、友達じゃない、あっちいけ」などの「チクチク言葉」は絶対に言ってはいけない、いじめにつながる言葉です。

2つ目は、相手が嫌がることを言う。

「相手が嫌がるあだ名で呼ぶ、背の高さや視力や体格など、変えたくても変えられないことを言う、家族の悪口を言うなど」です。これはいじめです。

3つ目は、嘘、悪口、陰口を言う。

4つ目は、タブレットなどを使って、悪口を書きこむ。

次は、「仲間はずれにする」。みんなで「~さん(君)をハブろう、仲間外れにしよう」などと話したら、それはいじめです。

次は「物を取る、隠す、汚す」。これもいじめです。

次は、「相手をたたいたり、蹴ったりする」。これは暴力です。

以上のことで1つでも当てはまるものがあったら、いじめの可能性が高いです。

もし、こころあたりがあったら、そのことをふかく反省(はんせい)して、いますぐやめてください。そして、相手の人にあやまってください。(ごめんなさい。ひどいことをした。もう2度とやりません。)

※全学級でいじめや暴力のアンケートを行いました。気になるものがあったら、すぐに当該の子供たちに聞き取りをし、その結果によっては、すぐに当該の子供たちの指導をするとともに、組織で対応します。(いじめであったら、当該の子供たちの保護者の皆さんにもお知らせをします。)

校長日誌 錦町の空から NO2062 (2021.6.26)

校長日誌 錦町の空から NO2062 (2021.6.26)

ジャコウアゲハ

先日三小からギンヤンマやモンシロチョウが飛び立っていた、と書きましたが、実は、ギンヤンマやモンシロチョウよりもずっと数の多い個体がいます。

それは、ジャコウアゲハ。昨年度もお知らせしたので、覚えていらっしゃる方も多いかもしれません。三小に生えている一見単なる雑草を幼虫が食べるということで、ジャコウアゲハの個体数が多いのです。

今日、学校を訪問されて、この蝶を見かけたら、それは三小発のジャコウアゲハです。

三小から生き物が地域に羽ばたいていくのは素敵ですね。

校長日誌 錦町の空から NO2061 (2021.6.25)

校長日誌 錦町の空から NO2061 (2021.6.25)

希望の光

図工で6年生が「希望の光~穴のあるカタチ~」という単元の造形活動に取り組んでいました。

一心不乱に削り出して、穴をあけて、光を取り込んでいる子供たち。

造形活動は、子供たちのメンタルヘルスにもなっていると感じます。

今日は給食を食べる前に出張に出たため、おいしい給食をいただくことができませんでした。(検食は副校長先生が行ってくれました。)

今日の給食はメニューのみです。

今日の給食メニュー:パインパン、シイラのバーベキューソース、カレーポテト、キャベツのクリームスープ、牛乳、

※【世界の料理 ハワイ】シイラのバーベキューソース:シイラは、ハワイでよく食べられる魚で、ハワイではマヒマヒと呼ばれています。ハワイには、日本からわたった人々も多く、マグロをお刺身のように食べるなど、日本に似ている食文化もあります。

校長日誌 錦町の空から NO2060 (2021.6.25)

校長日誌 錦町の空から NO2060 (2021.6.25)

根から吸い上げられた水が茎や葉に回った後、最後に葉にある穴から水蒸気となって出ていくことを学びました。

問題は、葉にある穴。どんな状態になっているのか?子供たちの興味関心が高まったところで、顕微鏡の登場。みんな見事に見ることができました。

私が理科室に入っていくと、「校長先生、見ますか?」とうれしい言葉。

葉にある穴、つまり気孔です。

葉にある穴、つまり気孔です。肉眼ではよく見えました。写真に撮ってみると、今いち。

子供たちの感激は伝わりました。

こういう驚きが理科ですね。

校長日誌 錦町の空から NO2059 (2021.6.24)

校長日誌 錦町の空から NO2059 (2021.6.24)

今日の給食

今日の給食メニュー:若竹ご飯、つくね焼、さつま汁、さくらんぼ、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2058 (2021.6.24)

校長日誌 錦町の空から NO2058 (2021.6.24)

待ちわびたさんさんクラブ

昨日の放課後、久しぶり(久しぶりと言えば本当に久しぶり)のさんさんクラブが行われました。

地域の皆さんがたくさん集まって子供たちの見守りをしてくださいました。

体育館と校庭で思い思いの遊びにピカピカの笑顔で興じていました。

家庭科室では、勉強。おしゃべりをしながら、みんなで楽しく勉強。

地域の力で、子供たちがのびのびと遊びや勉強をしている姿には、ほっとします。

見守りをしてくださった地域の皆さん、ありがとうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2057 (2021.6.23)

校長日誌 錦町の空から NO2057 (2021.6.23)

今日の給食

今日の給食メニュー:ポークカレーライス、わかめサラダ(中華ドレッシング)、すいか、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2056 (2021.3.18)

校長日誌 錦町の空から NO2056 (2021.3.18)

手洗いの徹底を

全校朝会で養護教諭が手洗いの徹底を子供たちに伝えました。

石鹸の効果について伝えました。

石鹸でウィルスを壊すことができます。

インフルエンザウィルスですが、ウィルスが石鹸によって壊れていく様子は、インパクトがありますね。(コロナウィルスについても同じですね。)

子供たちには、こういう視覚化が大切です。

家庭で石鹸で手を洗うタイミングを確認しました。(学校での手洗いのタイミングは、「登校後」「(中休み・昼休みの)休み時間後」「給食前」「掃除後」であることは何度も話しています。

そこで、今回は家庭での手洗いについて話しました。

「帰宅時」、「食事の前」、「トイレの後」、「ペットに触った後」の4つ。

緊急事態宣言が解除されましたが、「あいてますか」の合言葉はまだ続きます。

特に、手洗いは、忘れがちです。学校同様、ご家庭でもお子さんにお声かけください。

校長日誌 錦町の空から NO2055 (2021.6.22)

校長日誌 錦町の空から NO2055 (2021.6.22)

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、サバのネギみそ焼き、青菜としめじの煮びたし、かきたま汁、牛乳

おいしゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2054 (2021.6.22)

校長日誌 錦町の空から NO2054 (2021.6.22)

全校朝会生活指導の先生からのお話

道路の歩き方について話しました。イラストでわかるように、子供たちがガードレールのない道路を広がって歩いている実態があると話してくださいました。イメージは、「Gメン75」の歩き方ですね。(古すぎて、わかる人がいませんね。)

広がって歩いていると、通行する自転車や自動車を妨害することになって迷惑である上に、何より事故にあう危険性が高いと教えてくださいました。

というわけで、正しい道路の歩行の仕方は、歩道(路側帯)を縦に並んで歩こう、と伝えました。

子供は、登下校時、仲間と話しながら歩きたいものです。ただ、だからといって、Gメン75は、ダメですね。

校長日誌 錦町の空から NO2053 (2021.6.21)

校長日誌 錦町の空から NO2053 (2021.6.21)

全校朝会6年生挨拶

今朝の全校朝会の6年生挨拶。

梅雨入りしたことを踏まえ、「雨の日の静かな過ごし方」について話してくれました。その中で「読書をして、静かに過ごしたい」「そのために、友達にお勧めの本を教えてもらう」ことを話してくれました。

梅雨入りしたことを踏まえ、「雨の日の静かな過ごし方」について話してくれました。その中で「読書をして、静かに過ごしたい」「そのために、友達にお勧めの本を教えてもらう」ことを話してくれました。堂々と話してくれました。

今日の給食

今日の給食メニュー:ゆかり枝豆ご飯、豚肉と厚揚げの煮物、青梗菜ソテー、牛乳

美味しゅうございました。

※ゆかり枝豆ご飯:「枝豆」は、大豆が熟す前の緑の時に収穫したものです。枝豆は、黄色・赤・緑の食品の分類では、豆と同じ赤ではなく、野菜の緑に分類されます。東北地方では、枝豆のあんこを使ったずんだもちが夏の風物詩となっています。

校長日誌 錦町の空から NO2052 (2021.6.21)

校長日誌 錦町の空から NO2052 (2021.6.21)

6年理科

6年生の理科に「植物の水の通り道」があります。

水が根から吸い上げられることを知ったうえで、「では、その水は、どのように茎や葉を通って運ばれるのだろうか?」という学習課題が示されました。

全員に下のようなワークシートが配られ、それぞれ予想を書き込みました。

個人作業が終わったところで、全員で共有。

それぞれ、自分が書いたワークシートを実物投影機で大型テレビに映し出して、どのような通り道となるのかを予想し、その理由を添えていきました。

理科専科の先生からは、「理由が大切です。聞いていて、『なるほど、筋が通っているな』という理由を述べられていることが素晴らしいですね。」と、発表をした子供たちを誉めました。

この後、みんなで話し合いをしていきました。

教科書などを使って、

「根から吸い上げられた水は、このような道を通って茎や葉に運ばれます。」

と正解を伝えてしまえば早いのですが、それでは暗記だけになってしまいます。大切なのは、自分なりの意見を、根拠をもって伝え合うことです。この伝え合いの中で、子供たちは「ああ、なるほど~。」と意見を修正したり、「やっぱり私と同じだ」と考えを強調したり、新しい意見に納得したり、いろいろ頭の中がくるくる動いていきます。

校長日誌 錦町の空から NO2051 (2021.6.20)

校長日誌 錦町の空から NO2051 (2021.6.20)

きれいなプールが子供たちを待っています

子供たちと先生方の掃除に加え、プロの業者の清掃できれいになった三小のプール。(天気が良くなくても、こんなにきれいです。)

ただ、大切なのは、管理です。

今年は子供たちがプールに入るのは、7月から。でも、それまでそのままにしておいたら、清潔な状態を保つことができません。

毎日先生がプールロボットを使って、プール内を掃除し、滅菌機を作動させ、水質が清潔に保たれていることを検査しています。

プールロボットを毎日作動させています。このロボットが良く働きます。(愛おしくなるくらいです。)

毎日水に浮いたわずかなごみを救ってきれいにします。

プール開始まであと10日。子供たち、安心して。そしてきれいなプールで楽しんで。

校長日誌 錦町の空から NO2050 (2021.6.20)

校長日誌 錦町の空から NO2050 (2021.6.20)

きれいなプールが子供たちを待っています

先日ヤゴ救出大作戦についてお知らせしました。その時のプールは、ヤゴを救出するというだけあって、土や葉っぱで汚れていました。

その状態から水泳に向かって、子供たちと先生方でプール全体を大掃除しました。

プールサイドには、雑草が生えていて、これを抜くのが大変でした。根っこからペンチで抜いてみたら、長さが15cmほどあり、見たら、ほとんどゴボウ。わすかな石の間の隙間にこれほどの根っこを張る雑草の生命力にびっくり。

雑草を手で子供たちが抜いた後、先生方が工具で抜いていきました。草ぼうぼうだったプールサイドがきれいになっていきました。

雑草を手で子供たちが抜いた後、先生方が工具で抜いていきました。草ぼうぼうだったプールサイドがきれいになっていきました。

小プールと大プール双方を同時にたわしやデッキブラシでゴシゴシ。

プールサイドもデッキブラシでゴシゴシ。

プールサイドもデッキブラシでゴシゴシ。こうしてきれいになったプールでしたが、さらに業者の方が徹底的にきれいにしてくださり、プールは見違えるほどきれいになりました。

校長日誌 錦町の空から NO2049 (2021.6.19)

校長日誌 錦町の空から NO2049 (2021.6.19)

ファーレ見学

火曜日に5年生が「ファーレ立川」見学ツアーに行きました。ファーレ立川をご存じない方のために(立川在住以外の方のために)、ファーレ立川とは何か?をご説明しましょう。イタリア語の「FARE(創る・創造する、生み出す)」に立川の頭文字“T”をつけた「ファーレ(FARET)立川」にある、世界36か国92人の作家による109点のパブリックアートです。

ファーレ立川見学は、屋外にあり、コロナ下でもディスタンスをとれるので、安心です。

ファーレ見学は、立川に住んでいるからこそ、楽しめるものです。

「立川を知り、立川を愛し、立川に貢献できる子供たちを育てる」市民科であり、STEAM教育にもつながる素晴らしいアートです。

この椅子、バルセロナのグエル公園にあるものをほうふつとさせます。

こちらは、ファーレ立川の有名作品。

街中にたくさんの作品が広がっていて、素敵です。これまで何気なく見ていた、または作品の存在に気づかないでいたアートが、案内の方のおかげで、アートになりました。現代アートに触れて、具象美術から抽象美術の素晴らしさに気づくきっかけになります。

校長日誌 錦町の空から NO2048 (2021.3.18)

校長日誌 錦町の空から NO2048 (2021.3.18)

まずお詫びです。NO2046が写真のみになってしまっていました。コメントを入れ忘れたので、今日慌ててコメントを入れました。あとでご覧ください。

さて、5年生の教室の廊下壁にこんなポスターが掲示されていました。

昨年度から開始したSDGsの取り組みをポスターにしたものです。学校に関連した目標を掲げてありました。

今年度は高学年を中心に全校で取り組みます。

今日の給食

今日の給食メニュー:はちみつレモントースト、クリームシチュー、キャベツともやしのサラダ(和風ドレッシング)、桃ゼリー、牛乳

おいしゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2047 (2021.6.18)

校長日誌 錦町の空から NO2047 (2021.6.18)

全校朝会②

校長講話です。

今回はタブレット(クロームブック)が全学年に配布されたことを踏まえて、タブレットの便利さと危険について話しました。

まず、便利なところ。三小は先生方が積極的にタブレットを活用しています。

下は、4年生の算数。タブレットを片手に、その場で字を打ったり、書いたりしてそれを大型テレビで投影して子供たちに見せています。これはタブレットならでは。

下は、3年生。社会科で地域の学習をする際、グーグルマップで上空からの地図を見せて、子供たちが納得。

さらにその下は、習字。習字道具の置き方などを見える化しています。

4~6年生は、子供たちが学習に活用しています。特に、インターネットを活用しての調べ学習。

下は、4年生の社会科「観光大使になろう」です。

自分で決めた都道府県の調べ学習をインターネットを活用してまとめます。

下は、高学年の外国語学習。ネットを使って、「日本語になっている英語」を調べます。例えば、「寿司」や「天ぷら」等はすでに英語となって外国人に親しまれていることを知りました。

このように正しく使うと、とっても便利なタブレットですが、怖いところもあります。

それはインターネットです。インターネットはいろいろ調べられてとっても便利ですが、怖いことが多いのです。

例えば、面と向かって悪口を言わない子が、インターネットだと、「どうせ私、ぼくってわからないだろう」と思って、仲間の悪口を書いてしまうことはよくあることです。でも、これ許されないことです。

例えば、インターネットで「私アメリカ人の11歳の女の子。日本語を勉強しているの。誰か、友達になって。」と書いてあって、写真を見たら、すごくかわいらしい女の子だったとして、つい「わあ、こんな子だったら、友達になりたい」と思って、メールを出した、なんてことが実際にあります。ところが、実際に会ってみたら、日本人のおじさんだった、ということがあるんです。

知らない人からメールやラインが来ても、絶対に返信してはいけません。変身したとたんに、「~円払いなさい」とか「お前の住所分かったぞ」とかとっても怖い目にあります。

怖い思いをしないためには、どうすればいいのか?

まず三小のSNSルールを守りましょう。

次に、おうちでも「タブレットは、おうちの人がいるところで使う」とか「午後8時を過ぎたら、タブレットは使わない」とかルールを決めて、守りましょう。

最後に、タブレット、インターネットは、ルールを守れば、楽しくて便利です。

もし、そばにいる人がルールを破っているのがわかったら、すぐに「やめな」と止めましょう。そして、先生方に知らせましょう。それがそのお友達や周囲の人たちを守ります。

例えば、

校長日誌 錦町の空から NO2045 (2021.6.17)

校長日誌 錦町の空から NO2045 (2021.6.17)

バケツ稲で田植えをしてから、5年生の各教室のクラス表示にはこのような表示がかけられています。

なんだか、昔町内会が盛んだったころを思い出しました。

今日は雨天なんで水やりは必要ないけれど、晴れたら、水やり頼むよ。5年生。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:かやくご飯、ホタテ入り卵焼き、吉野煮、牛乳

美味しゅうございました。

※炊き込みご飯のことを関西では、「かやくご飯」、この「かやく」という言葉は、「火薬」ではなく、「加薬」です。漢方薬の補助的に添える薬からきています。

校長日誌 錦町の空から NO2044 (2021.6.17)

校長日誌 錦町の空から NO2044 (2021.6.17)

縦割り班活動

縦割り班活動は、三小の伝統です。異年齢集団が地域からなくなった今、この縦割り班活動は貴重な体験です。高学年は、下学年を統率するリーダーシップを発揮する好機です。

この日も、まずは6年生が自己紹介をした後、全学年の子供たちに自己紹介をしてもらっていました。

6年生が優しく下学年の子供たちに語り掛けている姿は素敵でした。

昨年度は、コロナ禍で縦割り班活動はできないことが多かったので、6年生は先輩の姿を間近で見る機会がなかったため、6年生にとっては、手探りの状態でしたが、事前に打ち合わせをして、リーダーシップを発揮していました。

校長日誌 錦町の空から NO2043 (2021.6.16)

校長日誌 錦町の空から NO2043 (2021.6.16)

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、ヘルシーハンバーグ、ジャコ炒め、カブとわかめの味噌汁、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2042 (2021.6.16)

校長日誌 錦町の空から NO2042 (2021.6.16)

避難訓練

ちょっと話はさかのぼりますが、先週の火曜日に避難訓練が行われました。

授業中でしたが、「おかしも」の約束を守り、「素早く」避難するという目標を高学年はもちろん、低学年も、キラリも守りました。

避難の様子を見ても、整然と避難できたことがわりますね。

校長日誌 錦町の空から NO2041 (2021.6.15)

校長日誌 錦町の空から NO2041 (2021.6.15)

梅雨入り宣言があったと思ったら、今日は晴天。皮肉ですね。でも、子供たちにとっては、外遊びと体育ができてハッピーです。

今日の給食

今日の給食メニュー:コーンわかめご飯、味の包み揚げ、肉じゃが、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2040 (2021.6.15)

校長日誌 錦町の空から NO2040 (2021.6.15)

歩行者シミュレーターで安全横断

歩行者シミュレーターってご存知ですか?

東京都交通安全課が導入したもので、道路横断時や歩行中の危険を映像を通じて疑似体験するものです。

この歩行者シミュレーターを先週の金曜日に2年生が体験しました。

まず、スタッフの方が、横断歩道のわたり方を確認。右を見て、止まっている車の運転手さんとアイコンタクト、次に左を見て、同じく止まっている車の運転手さんとアイコンタクト、最後にまた右を見て、確認。

「わたり始めるときには、しっかり手を挙げること。皆さんはまだ背が低いので、運転手さんによく見えるように手を挙げるのです。」と説明してくれました。

さっそく、実践。画面はなかなかリアルです。

右見て、左見て、また右を見て、大切なのは、運転手さんとアイコンタクト。

手をしっかり挙げていよいよ横断。

次々と2年生全員が取り組みました。

このシミュレーターがリアルなのは、青信号で渡ろうとしたときに、信号無視した自転車やオートバイなどが子供たちの前を横切るパターンもあることです。

一瞬、ひやりとします。子供たちも、シミュレーターでこういう自転車やオートバイなどがいるんだ、という体験をしておくことが大切ですね。

さらに、もう1つ大型スクリーンがあって、こちらは学習のまとめ。

信号機の約束や横断歩道(信号あるなし)のわたり方の約束やルールを守らない自転車やバイクに気を付けてわたることなどを一緒に確認しました。

1年生の交通安全教室と2年生の歩行者シミュレーター、そして3年生の自転車運転免許教室と3年間しっかり交通安全を学んで交通事故から身を守ることを身に着けています。

校長日誌 錦町の空から NO2039 (2021.3.9)

校長日誌 錦町の空から NO2039 (2021.3.9)

先日のバケツ稲の後の図。これだけそろうと壮観ですね。

とうとう関東地方も梅雨入りしました。ここ10年で一番遅い梅雨入りとのこと。

ジトジト降り続く陰性の梅雨ではなく、パッと降って、パッと晴れる陽性の梅雨であれば、子供たちの外遊びや校庭体育も確保できると思いますが、果たして・・・。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:豚キムチご飯、煮ギスのから揚げ、トック入りわかめスープ、豆乳杏仁フルーツ

おいしゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2038 (2021.6.14)

校長日誌 錦町の空から NO2038 (2021.6.14)

羽ばたく三小産蝶・トンボ

3年生が育ててきた蝶とトンボが羽化して一斉に羽ばたき始めました。

モンシロチョウが羽化。写真がピンボケですみません。錦町に羽ばたいていきました。

ギンヤンマは、やはり大きい。この成虫たちがまた卵を三小プールに産んでくれて、またヤゴを救出して・・・錦町で羽ばたくのが楽しみですね。

校長日誌 錦町の空から NO2037 (2021.6.13)

校長日誌 錦町の空から NO2037 (2021.6.13)

科学センター開校式

昨日、土曜日の10時から「科学センター」の開校式が行われました。

今年は、なんと過去最高の269名の子供たちが科学センターに参加しました。(コースも「ベーシックコース」と「アドバンスコース」に分かれました。

開校式の様子です。開校式は参加者の子供たちがそれぞれ家庭でクロームブックのmeetで視聴しました。(コロナ禍のスタンダードですね。)

まず、教育長の挨拶。

教育長は、教育長室から、児童生徒のアート作品をバックに挨拶。

「STEAM」教育について触れ「科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)。アート(Art)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念」であることを踏まえ、科学センターでは柔らか頭(アート精神)をもって、実験・体験を通して、自分なりの味方考え方をもってほしい」と子供たちに訴えました。

続いて、科学センター長(第八小校長)がメッセージを子供たちに届けました。

3つの心、「好奇心」「冒険心」と「学びの心」を大切にして科学センターを楽しんでほしい、と訴えてくれました。

いよいよスタートです。

校長日誌 錦町の空から NO2036 (2021.6.12)

校長日誌 錦町の空から NO2036 (2021.6.12)

さんさんクラブ始動

緊急事態宣言が発令され、さらに延長されてのびのびになっていた「さんさんクラブ」がいよいよ始動します。

本日9時から受付がスタート。1年生の保護者の皆さんがスタートを待ちかねたようにたくさん受付をしてくださいました。

緊急事態宣言が20日に予定通り解除されたら、すぐに第一回が開催されます。

ちなみに、第一回は「凧揚げ」だそうですよ。

校長日誌 錦町の空から NO2035 (2021.6.12)

校長日誌 錦町の空から NO2035 (2021.6.12)

錦町青少健

昨日の夜(18:30~19:45)に、三小の家庭科室にて「錦町青少健」が開催されました。短時間でしたが、初めに総会、続いて各団体からの情報提供がありました。

総会の様子。議長は委員長も副委員長もみな本校の学校運営協議会委員です。錦町も本校も地域の皆様に支えられていることを実感。

各団体からの情報提供。青少健委員長から報告がありました。

三小からは、コロナ禍での学校行事と、「錦町アート」について報告させていただきました。

コロナ禍で地域行事が軒並み中止延期となっていますが、今年も錦町は様々な方々、団体が子供たちを見守ってくださいます。

校長日誌 錦町の空から NO2034 (2021.6.11)

校長日誌 錦町の空から NO2034 (2021.6.11)

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、イワシのかば焼き、豆豚汁、河内晩柑、牛乳

美味しゅうございました。

※イワシのかば焼き:かば焼きとは、しょうゆやみりんなどを合わせたたれをつけて焼いた料理のことです。かば焼きという名称は、うなぎなどを開かずに串にさして丸焼きにしていた形が、「ガマの穂」に似ていたからという説、焼きあがったかば焼きの色や形が「カバノキ」に似ていたからという説などがあります。カバノキというと、宮澤賢治の「土神と狐」を思い出します。

※河内晩柑(かわちばんかん)は、柑橘系の果物です。

校長日誌 錦町の空から NO2033 (2021.6.11)

校長日誌 錦町の空から NO2033 (2021.6.11)

田植え

まだ梅雨入りしていませんが、三小の田植えの時期となりました。

一昨日(6月9日)のこと。5年生がバケツ稲の田植えに取り組ました。

講師は、例年通り地域の皆さん。

初めに、安協の芳賀さんが手順を説明してくださいました。

その後すぐにバケツへの土入れ。土も、培養土をまず入れて、その後黒土を入れます。

最後に、水と肥料を入れて、下準備はおしまい。

いよいよ田植え。稲をバケツの中の泥の中に力強く植えます。

全員分田植えが終わったら、場所を移して、終了。

校長日誌 錦町の空から NO2032 (2021.6.10)

校長日誌 錦町の空から NO2032 (2021.6.10)

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、鶏肉の南蛮焼き、切り干し大根の煮物、ジャガイモとキャベツの味噌汁、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2030 (2021.6.9)

校長日誌 錦町の空から NO2030 (2021.6.9)

今日の給食

今日の給食メニュー:鮭チャーハン、いかのチリソース、中華卵スープ、メロン、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2029 (2021.6.9)

校長日誌 錦町の空から NO2029 (2021.6.9)

教室環境

算数少人数教室の教室掲示を紹介します。

こちらは、廊下掲示。算数少人数は3~6年にまたがっているので、それぞれの学年を意識した掲示物となっています。

こちらは、教室掲示です。(先日紹介した4年生の割り算の際、子供たちに「たてる→かける→ひく→おろす」のアルゴリズムを抑えます。

こちらも、教室掲示ですが、こちらは、挙手のルールについての確認。

こちらも教室内掲示。各学年のノートの見本を掲示して寄り寄りノートを目指します。

教室の側方や後方には掲示物がありますが、前方には何も掲示していません。

前方に掲示物を置くと、子供たちにとって、余計な刺激物となってしまいます。

というわけで、カーテンがあるのは、カーテンの後ろには、掲示物があるのですが、この掲示物は通常は見せません。ここぞというときに、カーテンを引いて掲示物を見せるのです。

校長日誌 錦町の空から NO2028 (2021.6.8)

校長日誌 錦町の空から NO2028 (2021.6.8)

今日の給食

今日の給食メニュー:ソフトフランス、オムレツ(キノコソース)、マカロニクリームスソテー、野菜スープ、牛乳

美味しゅうございました。

※ソテー:ウィキペディアによると、「平たいフライパンに少量の油を用いて比較的高温で火を加える調理法」とあります。子供のころ貧乏で、「ソテー」なるものを食べる機会がありませんでした。今は給食でソテーが食べられて、幸せです。

校長日誌 錦町の空から NO2027 (2021.6.8)

校長日誌 錦町の空から NO2027 (2021.6.8)

4年生の総合的な学習「観光大使になろう」。

タブレットを駆使して、自分が選んだ都道府県の情報を調べていきます。

今年度に入ってからタブレットを渡された4年生ですが、だいぶ扱いに慣れてきました。

私が教室へ入ると、鹿児島県を調べていた子供が

「校長先生、西郷隆盛は、なぜ犬を連れていたか知っていますか?」

と聞いてきました。

私が

「わかりません。なぜ?」

と聞くと、その子供は胸を張って

「ダイエットのためだそうです。」

と答えてくれました。

う~む、この質問はもしかすると、「校長先生もダイエットのため、犬を飼ったらどうでしょう?」という提案なのかも。

校長日誌 錦町の空から NO2026 (2021.6.7)

校長日誌 錦町の空から NO2026 (2021.6.7)

点で話にならない話

1年生国語の授業、「かきとかぎ」。濁点がつくと、意味が全く変わってしまうことを学ぶ授業です。

このような教材分です。

かきとかぎ

さるの だいじな

かぎのたば

げんかん うらぐち

まど とだな

どれがどれだか

わからない

この授業で、担任は、「皆さんは点々(濁点の意)がとっても大切な国に来ました。」と前置きし、教材文にわざと濁点をつけて、「間違い探し」をさせて、子供たちに教材文をしっかり読むように促しました。

担任が板書した(濁点をつけた)間違い探し用の教材文は、次の通りです。

がぎとがぎ

ざるの だいじな

がぎのだば

げんがん うらぐち

まど どだな

どれがどれだが

わがらない

間違い探しに入る前に、語彙の確認をしました。

1年生ですので、こういう確認は大切です。

確認した語彙は、「ざる」、「大事」(たいせつなこと)、「裏口」(家の後ろから出るドア)、「束」、「戸棚」

大型テレビで写真やイラストを使って示しました。

さて、間違い探しスタート。子供たちは勢いよく挙手して、間違いを見つけていきました。「がぎとがぎ」じゃなくて、「かきとかぎ です。点々をとった方がいいです。」

などという子供たちの発言を全体と共有しながら進めます。

直しても直してもまだまだ間違いがありました。子供たちは見つけた間違いを発言したくて、元気に挙手します。

指名されると、黒板まで出てきて、間違いを指さして指摘。

こうして、間違いが直って、みんなすっきり。

担任の先生が間違った文(濁点ばかりの文)を読むたびに、子供たちは大笑い。

明るく、楽しく学びました。

校長日誌 錦町の空から NO2025 (2021.6.6)

校長日誌 錦町の空から NO2025 (2021.6.6)

ヤゴ救出大作戦③

「校長先生、見て、見て!おっきいでしょう!これね、ギンヤンマだよ~。」

と子供たちが私にバケツを見せてくれました。小さなヤゴ(シオカラ?アキアカネ?)とともに、大きなヤゴ(ギンヤンマ)がたくさんいました。

バケツから水槽に入れ替えて、3年生の教室前に置いて、餌やりをして、成虫になるのを待ちます。

すでに先週中にギンヤンマが成虫になって飛び立っていきました。

今週、学区でギンヤンマを見たら、それは三小の子供たちが救出したヤゴかもしれません。

校長日誌 錦町の空から NO2024 (2021.6.6)

校長日誌 錦町の空から NO2024 (2021.6.6)

ヤゴ救出大作戦②

先週の木曜日、延期されていた「ヤゴ救出大作戦」がおこなわれました。

本校の理科支援員を務めてくださっていた高橋先生をはじめ、4人のみなさんが講師とjなって、ヤゴの救い方(掬い方)を教えてくださいました。

女子の多くははじめは、「わ~水が冷た~い!」「私、虫、苦手なんだよね~。」などと言っていましたが、5分もすれば、もう夢中になってヤゴを救って(掬って)いました。これぞ体験活動。

掬いあげた泥の中から、ヤゴを見つけ出します。「あっ、いたいた!」「ここにもいた!」と子供たちの歓声が上がります。初めはつかむことを躊躇していた子供たちがいつの間にか、先生より積極的に救出に取り組みます。

「見て、見て!」「わ~、いっぱいいる~!」

互いに成果を共有。これが命を救うことになるし、学区にトンボが舞う環境づくりになるし、まさに市民科。

校長日誌 錦町の空から NO2023 (2021.6.4)

校長日誌 錦町の空から NO2023 (2021.6.4)

今日の給食

今日の給食メニュー:発芽玄米ご飯、シソひじきふりかけ、四川豆腐、大豆もやしの和え物、牛乳

美味しゅうございました。

※6月4日から10日までは歯と口の健康習慣です。「よく噛んで食べる」「おやつは時間と量を決める」「食べたら歯を磨く(現在は、「うがいをする」としています。)」「よりよいバランスの良い食事を心がける」が「歯と口の病気を防ぐ食生活のポイント」です。

校長日誌 錦町の空から NO2022 (2021.6.4)

校長日誌 錦町の空から NO2022 (2021.6.4)

救急救命講習

今年も水泳を前に、全教員が救急救命講習に取り組みました。指導をしてくださるのは、立川市の消防署の皆さん。初めに、コロナ禍で、変更された点を教えていただきました。

続いて、消防署の皆さんが模範演技。教員は皆毎年講習に取り組んでいますが、この模範は確認のため、しっかり確認します。

心臓マッサージとともに、AEDの使い方についても模範を確認します。

確認が終わって、いよいよ先生方の取り組み。まずは心臓マッサージ。

続いて、水泳の時は、周囲に教員がいることが前提なので、AEDをもう1人の先生が行います。

4つのグループに分かれ、全員が「心臓マッサージ」と「AEDの活用」に取り組みました。

最後に、周囲に先生方がいない前提で(これは学校絵は皆無なのですが念のため)、一人で心臓マッサージをし、AEDを使う練習もしました。

1時間弱でしたが、全員が救急救命講習に取り組み、充実した時間となりました。

校長日誌 錦町の空から NO2021 (2021.6.3)

校長日誌 錦町の空から NO2021 (2021.6.3)

204万アクセス到達

HPアクセス数が204万に到達しました。お祝いで、校長室前の、小山先生の生け花を紹介します。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:そぼろご飯、鰆の香味焼き、豆腐団子汁、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2020 (2021.6.3)

校長日誌 錦町の空から NO2020 (2021.6.3)

全校朝会校長講話

月曜日の校長講話です。

この日の話題は「皆既月食」。先日の皆既月食については、HPでお知らせしたのに、東京はあいにくの曇り空。残念ながら拝むことはかないませんでした。

そこで、皆既月食について話をしたのです。

まず、皆既月食とは、何か?についてと、そのからくりをイラストで知らせました。(日食と違い、月そのものは見えること、その色が赤黒く見えることも伝えました。)

そして、皆既月食を観測できた場所からの写真を示しました。

担任によると、1年生も関心を持っていたようです。

こんな見え方がするはずだったんですけど・・・。

次にこんな質問をしてみました。

「月は見ていてとってもきれいだけど、月って、なくてもかまわないんじゃないかな?」

ただ、観賞のためだけに月はあるのか?ということです。

これに対しての答えは、もちろん、NOです。

月がなくなると、地球の自転速度が速まって、今の3倍の速度になる(つまり、一日が8時間になる)こと、それに伴って、時速300KMの暴風や砂嵐が吹き荒れることが起きると伝えました。また、隕石を月が受け止めていることもあり、「月は地球の守り神なのかもしれません」と伝えました。

最後に、これからの月と地球に触れました。

まず、月から見た地球。美しいですね。

月の資源についても今関心が集まっています。

さらに、月旅行がかなり身近になってきていることも伝えました。

近い将来(子供たちが大人になっているころ?)には、「ちょっと月旅行に行ってくる」というような時代が来るのでしょう。

また、月に基地ができて、1000人規模が住む時代が来ることも伝えました。

月は地球の守り神、月旅行ができる日が来る、月に基地ができる、、、こんなことを思いながら夜空を見上げてみると、違った夜空の見え方になる、と伝えて話を終えました。

校長日誌 錦町の空から NO2019 (2021.6.2)

校長日誌 錦町の空から NO2019 (2021.6.2)

全校朝会

月曜日の全校朝会から、クロームブックを活用し、大型テレビでライブ配信としました。(これまでは事前にビデオ撮影し、それをタブレットに入れて、月曜日朝に大型テレビで放映していました。)

6年生の挨拶。クロームブック画面に向かって話しているので、目線は下に見えますが、教室の大型画面ではしっかり正面を向いているのがわかります。

6年生の挨拶。クロームブック画面に向かって話しているので、目線は下に見えますが、教室の大型画面ではしっかり正面を向いているのがわかります。ライブ配信前は、とっても緊張していましたが、堂々と話すことができました。

私の講話の後、図書の先生が「こどもの本総選挙」への参加を全校に呼びかけました。希望する子供は、9月3日までに図書室前の投票箱に投函することになっています。

私の講話の後、図書の先生が「こどもの本総選挙」への参加を全校に呼びかけました。希望する子供は、9月3日までに図書室前の投票箱に投函することになっています。さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:カレーうどん、春雨サラダ、あべかわ芋、牛乳

美味しゅうございました。

※あべかわ芋:さつまいもを素揚げし、きなこをまぶしたものです。

校長日誌 錦町の空から NO2018 (2021.6.2)

校長日誌 錦町の空から NO2018 (2021.6.2)

三小の周り

3年生の社会は「地域学習」。市民科そのものです。

学区を実際に歩き、地域の様子をしっかりつかんでいきます。

地域学習のまとめとして、大地図(ピンク色が学区)を作って、学区の様子を書きこみました。(青の付箋)

地域を観察するポイントして「交通の種類・数」、「車の種類・数、人通り、電車など」、「建物の種類・数」、「家・店・マンション・公共施設など」、「自然の様子」、「緑の様子」を掲げました。まとめとして、それらを1つ1つ全員で確認していきました。

紙地図だけだと様子を思い浮かべにくいので、クロームブックを活用して、グーグルマップを大型テレビに映しました。

紙地図とグーグルマップを比べながら、地域の様子を確認。

子供たちから出された意見をもとにまとめを板書していきます。

こうやって、まとめをすることで、実際に見た体験が定着します。

学区を知って、学区が今までよりも好きになってくれることでしょう。

校長日誌 錦町の空から NO2017 (2021.6.1)

校長日誌 錦町の空から NO2017 (2021.6.1)

今日の給食

今日の給食メニュー:回鍋肉丼(ホイコーロー丼)、米粉麺のスープ、みかんゼリー、牛乳

美味しゅうございました。

※米粉麵のスープ:お米の粉で麺を作ることができます。ツルっとした食感です。中国やベトナム、タイでも食べられていて、スープ以外に炒めて焼きそばのような食べ方もされています。

校長日誌 錦町の空から NO2016 (2021.6.1)

校長日誌 錦町の空から NO2016 (2021.6.1)

本文を根拠に考える

4年生の国語説明文「アップとルーズで伝える」の授業の様子です。

この説明文のねらいは「写真と本文の対応関係を理解しながら読み、「アップ」と「ルーズ」それぞれの特徴を整理することができる。」となっています。

このねらいに照らして、担任は教科書を使わず、教科書の写真を拡大したものと段落の文章の一部を黒板に掲示して、「正しい写真はどれかな?」と掲示した文章と合致する写真を選ぶように指示しました。

まず、子供たちは一人で自分の考えを書きました。

写真と文章をシンクロさせて、さらにその理由を書きました。

なぜそう思うのか?根拠をもって書く力が子供たちの思考力を育てます。

まず自分の意見を根拠をもって書いた後、次はトリオで意見を交流しました。

「なぜ自分はその写真と文章がシンクロするのか?」を伝え合いました。

「ぼくはこの写真は、この文の説明だと思う。なぜかというと~」というような話し合いがありました。

次に全体で自分の考えを交流しました。大切なのは、みんなを納得させる根拠。

掲示されていた4枚の写真を1つ1つ文章と対応させていきました。

子供たちは自分たちの力で1つ1つ解決に至っていくのを生き生きと取り組んでいきました。

校長日誌 錦町の空から NO2015 (2021.5.31)

校長日誌 錦町の空から NO2015 (2021.5.31)

今日の給食

203万アクセスに到達しました。

お祝いに小山先生の生け花を紹介します。

今週当たりに梅雨入りとの予測がありますが、晴天のときは30度近くに到達します。もう夏に近いですね。この花も夏を予感させます。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:揚げパン、ウィンナーのトマト炒め、粉吹き芋、マカロニ入り野菜スープ、牛乳

※私が子供のころから、粉吹き芋は給食の定番でした。ただ、「なぜ粉吹き芋?」というごくごく当たり前の疑問を持たずに来ました。(ほとんどの皆さんは、「今頃そんな質問?」と思われるでしょう。すみません。そんな常識を知らなかったのです。)このように辞書には書かれていました。「ゆでたジャガイモの表面の水分を蒸発させ、粉を吹かせたもの。」なるほど、それで粉吹きなんだ。

校長日誌 錦町の空から NO2014 (2021.5.31)

校長日誌 錦町の空から NO2014 (2021.5.31)

読書タイム

毎週1回、全校で朝の時間帯に「読書タイム」に取り組んでいます。

以下は、先週の「読書タイム」の様子です。

2年生の読書タイム。

2年生の読書タイム。

3年生の読書タイム。

3年生の読書タイム。

5年生の読書タイム。

5年生の読書タイム。 6年生の読書タイム。

6年生の読書タイム。皆、水を打ったように静かに読書にいそしんでいます。

読書の世界にひたることは、学力向上(読書→読解力向上)や心の教育としても大切です。

校長日誌 錦町の空から NO2013 (2021.5.30)

校長日誌 錦町の空から NO2013 (2021.5.30)

ヤゴ救出①

27日の木曜日に毎年恒例の3年生によるヤゴ救出大作戦を行う予定でしたが、当日は雨天。やむを得ず、前半に予定していたお話の部分のみ行うことにしました。

本校の理科支援員を務めてくださったことがある高橋さんが、ヤゴ救出大作戦をなぜ行うのか、どのような手順でヤゴを救出するのか、羽化させるためにどうやるのか、などついて詳しくお話をしてくださいました。

トンボの一生を紙芝居にしてくださって、子供たちに見せてくれました。

ヤゴが不完全変態をしてトンボになる様子、その後大空を飛ぶ様子が手に取るようにわかりました。

このヤゴ救出大作戦は、理科として行い、昆虫の不完全変態を学ぶと同時に、SDGsとして、ヤゴ、そして数が少なくなってきたトンボの命を守ることつながることを知り、トンボが錦町を飛び交う素敵な風景、トンボは、ハエや蚊やウンカなどを食べることから錦町の自然が美しく守られる様子から、市民科にもなる学びです。

今回延期となったヤゴ救出大作戦は、今週の木曜日、3日に1クラスずつ取り組むことになりました。(翌4日がプール清掃のため、ぎりぎりヤゴの命が守られます。)

校長日誌錦町の空からNO2012(2021.5.30)

校長日誌錦町の空からNO2012(2021.5.30)

全校朝会校長講話②

(前号より)

「誰とでも仲良くする」を具体的な学校の場面で示しました。

TGG(Tokyo Global Gateway)でみんなで力を合わせて、ネイティブの人たちと交流する体験。

オーストラリアの小学校とオンラインでつながりました。チームで仲良く英語で交流。

体育館床改修工事の前に、みんなで企画して、フロアアートを仕上げました。これもみんなで仲良く、協調して取り組んだからこその成果。

音楽でリズムづくりをみんなで協力して行いました。わがままを言っていたら、良いものを作ることはできません。

体育で、力を合わせて、チームの勝利を目指して、話し合う。

社会科授業で、よりよい解を求めて、グループで協力して話し合う。

こういう協調性が、子供たちの学力を、心を、体力を育むということを伝えました。

校長日誌 錦町の空から NO2011 (2021.5.29)

校長日誌 錦町の空から NO2011 (2021.5.29)

5月24日全校朝会校長講話

月曜日の校長講話の様子です。

今回取り上げたのは、日本人宇宙飛行士、その中で、まだ記憶に新しい星出彰彦さんがアメリカのロケットクルードラゴンで打ち上げをした写真、宇宙ステーションで野口聡一さんと感激の対面をした写真をとりあげました。

その後、歴代の宇宙飛行士を紹介し、その中で油井亀美也(ゆいきみや)さんの言葉を取り上げました。

それは、「宇宙飛行に一段大切なもの」です。

これをクイズに出しました。

宇宙飛行士に一番大切なものは

①英語力(世界中から宇宙飛行士が集まるから、英語力が一番大切)

②有名大学を出ていること(頭がよくないと、宇宙ではやっていけないから)

③協調性

教室にいる子供たちに挙手させました。

正解は・・・③の協調性。

協調性を「誰とでも仲良くする力」と説明しました。

誰とでも仲良くといっても、「友達100人」のようなことを伝えたいのではなく(「めちゃくちゃ仲良しは少なくてもいいよ」と言いました)、「いろいろな人と仲良くなったほうが楽しいクラス、楽しい学年、楽しい三小、楽しい錦町になるよ」と伝えました。

誰とでも仲良くなるメリットとして、一人一人の力、学力、体力、豊かな心が育つ、と伝えました。

(この項続く)

校長日誌 錦町の空から NO2010 (2021.5.28)

校長日誌 錦町の空から NO2010 (2021.5.28)

今日の給食

今日の給食メニュー:スタミナ丼、ほうれん草と卵のスープ、湘南ゴールドゼリー、牛乳

美味しゅうございました。

※スタミナ丼:豚肉にはビタミンB1が多く含まれています。ビタミンB1は糖質や資質をエネルギーに替える働きがあります。ビタミンB1を効率よくとるには、ニンニクや玉ねぎと一緒に取ると良いでしょう。エネルギーを補充して、明日の運動会に備えましょう!

校長日誌 錦町の空から NO2009 (2021.5.28)

校長日誌 錦町の空から NO2009 (2021.5.28)

スポーツテスト

昨年度はコロナ禍で実施できなかった「体力テスト」を全学年で取り組んでいます。

コロナ禍で運動や遊びが十分できなかった子供たち。体力の状況はどうなのか?

もし、落ちているなら、どの項目が落ちているのか?対応策は?・・・結果を送付し、集計が終わったら、学校としても検討していくことになります。

長座体前屈のテスト。身体の柔軟性をみます。

反復横跳び。調整力をみます。(敏捷性:びんしょうせい)です。

立ち幅跳び。体力テストは、全校体制で行います。他学年の先生方も出てきて、全員体制です。

ソフトボール投げ。ものを遠くへ投げる経験がなくなってきた今、投げ方も事前指導します。

シャトルラン。往復持久走ともいいます。全身の持久力をみます。

20mの距離を一定のリズムで往復し、どこまで続くかをみます。写真は2年生がシャトルランに取り組んでいるところ。2年生は5年生と組んで、5年生に声をかけてもらい、記録をとってもらっていました。両手で〇をつくっているのは、制限時間内に20mを走れているかどうかで、OKのときに、〇をつくっています。

ちなみに、6年生では3名の男子が100回を超えました。

校長日誌 錦町の空から NO2008 (2021.5.27)

校長日誌 錦町の空から NO2008 (2021.5.27)

今日の給食

冷たい雨が降っています。梅雨入りしていないのが、不思議な感じがします。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:バターロール、魚のマスタードソース、ゴマ小吹芋、豆乳スープ、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2007 (2021.5.27)

校長日誌 錦町の空から NO2007 (2021.5.27)

かきとかぎ

1年生の国語「かきとかぎ」を見ました。

言葉遊びで「かき」(下の絵)に「てんてんをつけるとどう変身するかな?」と問いました。1年生は勢いよく挙手。「かぎ!」

こういうときも、1年生は、指名される前に答えを言いたがります。

「挙手→指名されたら答える」というルールをしっかり守ることを指導しながら授業を進めています。

「みんなで勉強しているので、どんどん答えを言っちゃったら、いけないよね。」

と1年生も理解していますが、ついつい答えを先に先に言いたくなります。

かき→かぎ、さる→ざる、こま→ごま・・・と次々と問題と答えを考えていきます。

その際、手書きのイラストを子供たちに示すたびに1年生からは「うわ~、先生、(絵を描くのが)じょうず~。」と目いっぱいの感動の言葉。

その感動の様子があまりにかわいくて、私は授業中なのに、思わず爆笑。

と、1年生は「校長先生は、なんで笑ったんだろう?」と私を振り返りました。

ごめんなさい。授業の妨害をしました。でも、こういうちょっとしたことに思いっきり感動するのが、1年生のおもしろいところです。

てんてんをつけると、言葉が変身する、という言葉の面白さを感じた1年生でした。

こうして、語彙力を遊びながらつけていくのが1年生の学びです。

校長日誌 錦町の空から NO2006 (2021.5.26)

校長日誌 錦町の空から NO2006 (2021.5.26)

今日の給食

今日は、夜8時くらいからスーパームーンの皆既月食です。雲がかからないと良いなあ。こんな時は、ぜひお子さんにも声をかけて天体ショーを見せてあげてください。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:チキンカレーライス、大根と水菜のサラダ(玉ねぎドレッシング)、メロン、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2005 (2021.5.26)

校長日誌 錦町の空から NO2005 (2021.5.26)

海外の仲間と交流

先日外国語の授業の様子を知らせました。

その際、英語で自己紹介をし、その自己紹介をビデオ撮りして、そのビデオを海外(時差のあるアメリカ)と交流することを目的としました。

ただ、子供たちは、自分たちの自己紹介をビデオ撮りするだけでなく、「手紙に書きたい」と希望を述べました。

これを受けて、自己紹介の文を実際に英語で書いてみることにしました。

四線に丁寧なアルファベットを使い、単語と単語の間はしっかり空白を設け(これが中学生でもなかなかできない)、自己紹介を書きました。

自己紹介文は、今まで習った「My name is~」「I'm ~」や「My birthday is~」や「I like~」や「I can ~」や「I'm good at~ 」などを駆使しました。

外国語の目標が「自分の気持ちや考えを伝える」にあることを考えると、子供たちはしっかり目標をクリアしています。

コロナ前は、これらの手紙をアメリカに発送して、相手側の手紙と交流したのですが、今は手紙の交換も難しいので、クラウド上で交流することになりそうです。

校長日誌 錦町の空から NO2004 (2021.5.25)

校長日誌 錦町の空から NO2004 (2021.5.25)

今日の給食

今日の給食メニュー:ゆかりご飯、きんぴらカップコロッケ、キュウリと茎わかめの炒め物、五目味噌汁、牛乳

美味しゅうございました。

※きんぴらカップコロッケ:ジャガイモのたねを揚げて作るコロッケですが、今日はカップに入れて、焼きコロッケを作ります。ゴボウ、ニンジン入りのきんぴらコロッケです。

校長日誌 錦町の空から NO2003 (2021.5.25)

校長日誌 錦町の空から NO2003 (2021.5.25)

4年割り算

4年生の算数。算数教室での算数、割り算の授業です。

割り算は、4年生がつまずきやすいところ。仮商を立てるむずかしさと、立てた仮商を修正しなくていけないむずかしさ、そして、「立てる」→「かける」→「ひく」→「おろす」→「立てる」・・・という繰り返しのむずかしさがあるのです。

ということで、算数教室の横の壁面には「立てる」→「かける」→「ひく」→「おろす」→「立てる」というアルゴリズムが掲示されています。これを割り算の授業のたびに、復習します。身につくまで徹底的にです。

3けたの数÷1けたの数の割り算で、丁寧に、丁寧に、「立てる」→「かける」→「ひく」→「おろす」→「立てる」を板書で確認しながら進めます。

ノート指導も丁寧に。ノートは見やすく、間をあけて、定規を使い、きれいに書きます。

学校で学んだことを宿題で家庭で復習することも大切です。

割り算は「習熟」がキーワードです。

校長日誌 錦町の空から NO2002 (2021.5.24)

校長日誌 錦町の空から NO2002 (2021.5.24)

三人そろえば②

作りながら、どうも「動きが今一歩でないなあ」と思っていると、図工専科の先生が「みんな、横に横に、とか、上に、上に組み合わせていくけど、動きを付けるには、前後に重ねていくと良いよ」

とアドバイス。

前方大型テレビには、先輩たちの作品が掲示されていました。

ユニークな作品は、子供たちの創作意欲を掻き立てます。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:五目御飯、豆アジのから揚げ、さつま汁、ミショウカン(柑橘系果物)、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO2000 (2021.5.23)

校長日誌 錦町の空から NO2000 (2021.5.23)

全校朝会

先週の月曜日(5月17日)の全校朝会の様子です。

6年生の挨拶。6年生はいつも原稿なしで、堂々と話をしてくれて、下学年の見本です。

子供たちはよく話を聞きます。話を聞くことができるのは、学習面でも生活面でも大切な力です。

今回の私の講話は、「コロナ差別について」でした。

残念ながら感染症は1000名は超えないものの、あいかわらず高止まりです。

さらに、変異型が従来型に置き換わり、感染力も、強くなっている状況のため、このタイミングで話すことにしました。

まず、三小の感染状況が落ち着いているのは、子供たちが「あいてますか」の合言葉を守っていることを踏まえました。

ただし、N501Yの変異型が出てきたため、誰もが感染する可能性があることを伝え、こういう強いウィルスが出てくると、子供も大人も「自分が感染したらどうしよう」という不安にかられ、感染した人を差別する危険がある、と伝えました。

その差別とはコロナで休んだのではないのに、「コロナだったんじゃない?」と言って避けたり、「〇〇さんのおうちの人がコロナに感染した」という噂を信じてて、「君のおうちの人、感染したでしょう?」って言ったり、コロナに感染して、治癒して学校に出てきた仲間を避けてしまったり・・・などという差別です。

今、「コロナはデマ」という噂を流している人たちがいるようです。人は不安になると、信ぴょう性のない話を信じてしまうことがあります。(熊本地震のときの「ライオンが動物園から逃げた」というデマも記憶に新しいですね。)

でたらめのうわさを信じることなく、かつクラスの仲間や仲間の家族が本当に感染したとしても、「いつだれが感染してもおかしくない」状況を踏まえて、思いやりのある言葉をかけるように伝えました。(昨年度のコロナ差別標語を再度紹介しました。)

最後に「戦う相手は人ではない」「戦う相手はコロナ」という言葉を伝えて話を終えました。

※ 2000号到達

「校長日誌錦町の空から」が2000号に到達しました。2000号は1つの目標であったのでうれしいです。ただ、2000号に至ったのには、保護者や地域の皆様もご愛読があったからこそです。ありがとうございます。

校長日誌 錦町の空から NO1999 (2021.5.22)

校長日誌 錦町の空から NO1999 (2021.5.22)

教科担任制-社会②ー

「立川市の取り組みの中で住民として期待する取り組みはどれか」について子供たちは考え、自分の意見をノートにまとめました。3クラスの子供たちのいくつかを紹介しましょう。

放課後子ども教室と立川駅周辺の安心・安全推進事業をあげています。共働き家庭が増えている状況を踏まえて、そして立川市の中心である駅周辺の落書きなどをはじめとする安全安心を踏まえて、論を展開しています。

目に見えない障がいのある学校の設置については、障がいがある子供たちは、学校があることで安心できるからということ、立川駅周辺の安全安心推進事業は、落書きやポイ捨てなどの行為をパトロール強化等で改善できるということ、という論を展開しています。

この6年生も「立川駅周辺の安全安心事業の推進」と「目に見えない障がいのある子供たちの学校の開設」をあげています。

立川駅は子供たちも学区にあることもあり、しばしば通りかかりますが、やはり、不安を覚えるので、パトロールの強化の必要を感じているようです。

障がいのある子供たちのための学校については、「持続可能な社会」というSDGsの指針を踏まえて論を展開しています。

障がいのある子供たちのための学校の開設と立川駅周辺の安全安心推進事業の2つをあげています。

障がいのある子供たちのための学校の開設は、「人権尊重」という以前の学びにつなげて論を展開しています。

立川駅周辺の安全安心推進事業については、立川の特産物を買ってもらうにも、市が安全安心でないと買ってもらえないという論を展開しています。

放課後子ども教室と立川駅周辺の安全安心推進事業の2つをあげています。

放課後子ども教室については、子供たちの安全安心のために、放課後子ども教室が必要という論を展開しています。

立川駅周辺の安全安心推進事業については、犯罪を防止するために、立川駅周辺の安全安心推進事業が必要であるという論を展開しています。

立川駅周辺の安全安心推進事業と地場産農産物消費拡大支援事業の2つをあげています。

立川駅周辺の安全安心推進事業については、犯罪件数を減らすために必要とし、地場産農産物消費拡大事業については、地産地消の観点から論を展開しています。

6年生は、ある議題について、自分なりの意見をもち、それを論拠をもって伝えることができるように、を目指しています。

これらは、社会科ですが、市民科(立川を知り、立川を愛し、立川に貢献できる子供を育成する)やSDGsにもなっています。

校長日誌 錦町の空から NO1998 (2021.5.21)

校長日誌 錦町の空から NO1998 (2021.5.21)

今日の給食

毎日雨で「入梅です」と言われると、みんな納得するような天候ですね。

今日も外遊びができず、子供たちも我慢です。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:ビビンバ、トック入りわかめスープ、フルーツポンチ、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1997 (2021.5.21)

校長日誌 錦町の空から NO1997 (2021.5.21)

教科担任制ー社会ー

6年生の社会科は教科担任制です。今回は6年1組の担任の先生方6年2組の社会科の授業を行った様子です。今回の単元は「わたしたちの生活と政治」。その中でも地方自治です。この単元は、政治と言っても、子供たちの身近な話題なので、どうやって子供たちに自分たちの問題として考えさせるかがポイントになります。

今回の目当ては「立川市の取り組みの中で住民として期待する取り組みはどれか」です。(授業では、めあてをしっかり子供たちと共有することが大切です。)

社会科担当の先生は、次のプリントを子供たちに配りました。

令和3年度の立川市の取り組み(税金の使い道)

〇 放課後子ども教室の整備

「放課後子ども教室」とは、放課後に小学校の校庭や体育館等を利用し、自由遊びや学習ができるようにするものです。毎日かいさいすることにより、安全で安心な子どもの居場所を確保する。学童保育所の待機児童解消につなげていきます。

〇 TGG体験事業への補助

子どもたちに必要な英語力を高めるために、小学校6年生を対象に、体験型英語学習(TGG:トーキョー・グローバル・ゲートウェイ)を市内の全小学校で実施し、その費用を一部補助します。

〇 目にみえない障がいのある子どもたちの学校の開設

目に見えない障がいのある子どもたちが、それぞれのペースで学習ができるような学級を設置し、その子の能力に応じて学習をサポートします。

〇 学校給食共同調理場の整備

各学校での給食調理をなくし、より防災力の高い、アレルギー対策を充実させた、給食調理場を作っていきます。

〇 スポーツ環境の整備

立川公園野球場の改修工事を進め、だれもが安全で、快適に利用できる施設をつくります。

〇 立川駅周辺の安全・安心推進事業

立川駅周辺における犯罪のけん数が立川市全体の約半分になっています。悪質な客引き等をなくすため、パトロールをより強化し、落書き消しや清掃活動などを行います。

〇 地場産農産物消費拡大支援事業

みりょくあふれる「立川産農産物」全体をブランド化してPRし、立川産野菜の認知度をアップさせます。市内の飲食店がこれまでより手軽に立川産品を扱えるようにします。

簡単に各項目を説明した後、次のように問いました。

「これらの税金の使い道として、『これいいじゃん』と思うものはどれですか?2つ選び、その理由も書きましょう。」

この指示で、子供たちは、まず2つの施策を選びました。

その後、周囲の仲間と自分が選んだ施策を情報交換しました。

こういう「協働的な学び」を取り入れていくことが子供たちの主体的な学びにつながります。

いよいよノートに自分の意見をまとめます。

その際、いくつかを確認しました。

①「文体をそろえること(~ですます と ~だである を混在させない)

②2つ選んだ施策について、「まず~、次に~」という形でまとめること。

③自分の意見の理由を付け加えること。その際、「例えば」や「もし」など言う言葉も使うと、わかりやすいものとなる。

後日子供たちの書いたものを紹介します。

校長日誌 錦町の空から NO1996 (2021.5.20)

校長日誌 錦町の空から NO1996 (2021.5.20)

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、鮭のちゃんちゃん焼き、カレー肉じゃが、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1995 (2021.5.20)

校長日誌 錦町の空から NO1995 (2021.5.20)

雲はどうしてできるの?

4年生の理科で子供たちから「雲はなぜできるの?」という疑問が提示されました。

4年生では気象の単元として「天気と気温」があり、また「すがたをかえる水(水蒸気、水、氷)」や「ものの温まり方と体積」という単元があります。

そこで、理科専科の先生が、子供たちに雲ができるわけの授業をしました。

まず、理屈から。空気の塊が暖められて上昇→気圧が低い上空で急激に空気が膨らむ→と同時に、空気の温度が下がる→空気の中の水蒸気が、水や氷の粒にもどる→雲となって見える

という理屈です。

でも、これだけでは理屈としてわかっても、納得感はありません。そこで、実験をして、雲ができる過程を示してくれました。

使ったのはペットボトル。ペットボトルにごく少量の水を霧吹きで入れます。

その後、ペットボトルに空気入れでガンガン空気を送り込みます。

ペットボトルは、閉じ込められた空気でカッチカチになります。

そこで、一瞬にしてペットボトルのふたをとると(これが空気が上空で膨張した状態と同じ)・・・・一気にペットボトル内の温度が下がり、下の図のように、水蒸気が水に戻り、見える(これが雲と同じ)のです。

子供たちからは驚きの声が上がりました。

理科専科の先生は、背景に黒い紙を置いて、より白い煙(水=雲と同じ)が見えるように何度か実験をしました。

なるほど、こうやって雲ができるわけかあ・・・。

校長日誌 錦町の空から NO1994 (2021.5.19)

校長日誌 錦町の空から NO1994 (2021.5.19)

今日の給食

お知らせしたように、今年度の運動会は緊急事態宣言中の5月29日から1週間延期して6月5日の土曜日になりました。

この運動会へ向けて、校庭整備を行いました。

100m、80mのコースを作ります。1年もたつと、要所要所に打ち込んでいたポイントが埋まってしまって探すのが大変です。

しっかり距離を測って、どのコースもぴったり同じ距離になるようにします。

サッカーゴールを移動するために、作業。これも結構大変です。先生方総出で力を合わせて作業しました。

運動会まであと2週間と少し。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:パセリライス、フェジョアーダ、キャベツともやしのサラダ(中華ドレッシング)、レモンゼリー、牛乳

美味しゅうございました。

※世界の料理―ブラジル―フェジョアーダは、黒豆とお肉を煮込んだブラジルの代表的な料理です。いろいろな国で作られていて、使われる材料は、国によって違うそうです。給食では、インゲン豆と豚肉で作ります。

校長日誌 錦町の空から NO1993 (2021.5.19)

校長日誌 錦町の空から NO1993 (2021.5.19)

教科担任制ー6年家庭科ー

6年生の教科担任制の授業を見ました。3組の担任の先生が2組の家庭科を指導している様子です。

この日の学習は、「おうちで使えるぞうきんづくり」。

めあては、「ぬいめをそろえてぬおう」。手縫いゆえ、縫い目がバラバラにならないように、直線になるように、がめあてです。

まず、今日の学習の流れを確認(模造紙に流れが書かれています。)。

続いて、ポイントを確認。

「右利きの人は、右側から縫う(これを確認しないと、右利きなのに左から縫って、『うまくいかないなあ』っていうことがしばしば。)」

「模様のあるタオルは、最初は裏返して縫って、筒状にしてからひっくり返して、また周囲を縫うと、模様も見えるし、上部になります。」

等々。

早速縫い始めました。

先生は子供たちの様子を見回りながら、何度か指導助言をしていました。

途中で「玉結びや玉止めにやり方を忘れた人がいるようですね。忘れた人はこちらにきて。」と指示。教卓の周りに子供たちを集めて、玉結びと玉止めのやり方を確認していました。しばらく取り組んでいないと、大人でも忘れます。ましてや子供はもっとです。でも、大切なのは、こうして時々取り組んで、その時に確認することですね。

雑巾を縫えるということは、生きる力に直結しますね。

子供たちと先生との関係を見ていましたが、とてもいい関係ができていました。

校長日誌 錦町の空から NO1992 (2021.5.18)

校長日誌 錦町の空から NO1992 (2021.5.18)

今日の給食

今日の給食メニュー:若菜御飯、親子卵焼き、のっぺい汁、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1992 (2021.5.18)

校長日誌 錦町の空から NO1992 (2021.5.18)

AIと親切②

「『親切ロボットの親切』と『ぼくの親切』は、同じでしょうか?理由も考えましょう。」という発問に対して、子供たちが考え、自分の意見をノートにまとめ始めました。この自分と向き合っている時間は、子供たちの鉛筆の音が聞こえる、三小らしい時間です。

子供たちの考えを黒板に示しました。(子供たちが自分のネームシールを「2つの親切は全く同じ」「少し同じ」「少し違う」「全然違う」に分けて貼りました。)

多かったのは、「2つの親切は全然違う」でした。

ここから、話し合いが始まりました。「私は、2つの申請は全く同じという考えです。なぜなら、僕もロボットもおじいちゃんを助けるために声をかけたからです。」」とか「私は少し違うと思います。なぜなら、僕とロボット2人の行動は違うけど、おじいちゃんのために行動しているからです。」「私は、全然違うと思います。なぜなら、おじいちゃんの気持ちを親切ロボットは考えていないけど、僕は考えて行動しているからです。」

などという話し合いが続きました。

話し合いの最中も、子供たちはいろいろ考えをまとめていました。

子供たちの考えを受け止めながらも、「今の考えに対して、どう思う?」と問いかけをする先生。

再度発問しました。「なぜ、『ぼく』は、おじいちゃんとおしゃべりをしながら帰ることにしたのでしょうか。」という発問です。

「おしゃべりをしながら帰れば、おじいちゃんが少しでも楽しい気持ちで歩くことができるとぼくが考えたから。」

「おじいちゃんが喜ぶと思ったから。」

というような反応が返ってきました。

視点をおじいちゃんに変えて、おじいちゃんの立場に立って、「ぼく」が自分にできることをしたのだということに気づいていました。

最後に「親切とは何か?」を再度考えました。

学習感想を書いて授業は終了しました。

校長日誌 錦町の空から NO1990 (2021.5.18)

校長日誌 錦町の空から NO1990 (2021.5.18)

AIと親切①

話はさかのぼります。昨年度の終わりに5年生で道徳授業が行われました。授業者は、本校の道徳が専門で教務主任の先生。

授業を行った教材は「公園の親切ロボット」。AIロボットの親切と人間の親切を比較する、近未来をテーマにした教材です。(ということで、この教材は手作り教材です。)

あらすじは次の通り。

「(主人公)『ぼく』は、いつものように友達と公園で遊ぶ約束をしていた。公園につくと、『ぼく』は、買い物袋をもって重たそうに歩いている近所のおじいちゃんのことがきになりつつも、友達の2人に『親切ロボットがいるから大丈夫だよ。』と言われ、そのまま遊んでいた。親切ロボットは、困っている人にすぐに声をかけ、助けてくれるAIロボットである。親切ロボットは、おじいちゃんに声をかけるも、足腰を鍛えるために歩いている、と言われ、他のところへ行ってしまう。一方『ぼく』は、おじいちゃんの状況を理解し、一緒におしゃべりをして帰るという話。」

授業はまず、「親切とは何か?」という子供たちへの問いかけから始まりました。

子供たちからは「困っている人を助ける」とか「悩んでいる人に声をかける」などがでました。

続いて、ロボットと人間が共に生活する社会についての動画を視聴しました。

子供たちは話が近未来の話という気持ちになれました。

次に、「公園の親切ロボット」という教材を教師が範読しました。

ここでメインの発問「親切ロボットの親切」と「ぼくの親切」は、同じでしょうか?理由も考えましょう。

(この項続く)

校長日誌 錦町の空から NO1989 (2021.5.17)

校長日誌 錦町の空から NO1989 (2021.5.17)

今日の給食

201万アクセスを達成しました。お祝いに小山先生の校長室前生け花を紹介します。

癒されますね。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:スパゲッティミートソース、彩サラダ(和風ドレッシング)、桃ケーキ、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1988 (2021.5.17)

校長日誌 錦町の空から NO1988 (2021.5.17)

全校朝会

先週の月曜日の全校朝会の様子です。いつも通り6年生の挨拶から始まりました。(6年生の挨拶は撮り損ねました。)

続いて、今月の目標の発表。「廊下右側を静かに歩こう」です。なぜ5月にこの目標かというと、三小は長く5月末に運動会を行っていて、運動会が近づいてくると、子供たちはテンションが非常に高くなり、廊下を猛ダッシュする子が増えるからです。

最初にクイズ。5月の生活目標は何でしょう?という2択クイズ。

廊下の右側を歩くルールを守らないとどうなるか、を高学年の子供たちが階段歩行で示してくれました。左右で正面衝突して、みんな一斉に倒れる、というコント仕立てでした。ここは子供たちに受けました。

コントのようなことが実際にあってはいけません。廊下の右側を歩くといかに安全でスムーズかも高学年の子供たちは示してくれました。

一目でわかるビデオでした。

校長日誌 錦町の空から NO1987 (2021.5.16)

校長日誌 錦町の空から NO1987 (2021.5.16)

コロナ下の音楽

3年生の音楽授業を見ました。3年生と言えば、担任の先生の音楽から専科の音楽の先生となる時。音楽室で音楽授業をする際のルール(「ピタピン」=足裏を「ピタ」と床につける、姿勢は「ピン」と腰骨を立てる=、「話し手を見てお話を聞く」など教室のルールと同じです)を確認しながら授業が進行しました。

コロナ下ということで、合唱ができにくい環境なので、この日は、手話を使った歌に取り組んでいました。CDで歌を聴きながら、手話で歌うのです。

手話であっても、メリハリが大切、ということで、「でも」のところは、しっかり、はっきり手で表す、ということを先生が伝えると、子供たちも「でも」が伝わるように手話で歌っていました。

「今日は校長先生と、副校長先生が見に来てくださっています。では、全員後ろを向いて」との合図で、子供たちがくるりと180度向きを変えて、私たちの方を向いて、手話ソングを見せてくれました。短期間によく手話を覚えて、身体を使って歌って(?)いました。

「茶摘み」も合唱ではなく、手遊び歌としていました。本来なら、歌いながら、手のひらをパチンと合わせるのですが、CDに合わせて、「エアー」で手をパチンと合わせるふりをしていました。「エアー」でも、仲間と息を合わせて、テンポを合わせて手遊び歌を歌う(?)のはとっても楽しそうでした。

コロナ下では、工夫が必要です。

校長日誌 錦町の空から NO1986 (2021.5.16)

校長日誌 錦町の空から NO1986 (2021.5.16)

サツマイモを植えたよ

2年生は農業体験として、サツマイモを植えています。

先週、そのサツマイモ植えを行いました。

あいにくの小雨。小雨といっても、ほんのちょっと降っているかどうかですが、少しでも濡れないように、サツマイモ植えをしない学級は体育館で待機。

サツマイモの苗を協力して等間隔に植えていきます。サツマイモが最初はこういう苗状態であること体感する良い機会ですね。

全クラスが植え終わった後の様子。畑を耕し、畝を作ったのは、卒業した6年生(現中学校1年生)です。「おかげで今年は下準備が楽になった。」と地域講師の皆さんがおっしゃっていました。

最後に4人の地域農業体験講師の方々にお礼を言いました。

さあ、早くも秋の収穫が楽しみですね。

校長日誌 錦町の空から NO1985 (2021.5.15)

校長日誌 錦町の空から NO1985 (2021.5.15)

交通安全教室②

立川警察とともに、錦町の安全協会(安協)の皆さんも応援に来ました。(青少健委員長の市川さんもいらっしゃいました。)

錦町安協の芳賀さん(本校の農業体験でもお世話になっています)が子供たちに歩道の歩き方を指導してくださいました。

保護者のボランティアもいっぱい。連携・協働ですね。感謝。

実際にグループごとに学校周辺を歩行しました。道路の建物側によって歩きました。自転車の危険も避けます。ルールを守って歩く大切さを体験。

要所要所に安協の皆さん、保護者のボランティアが立って安全を確保と同時に指導助言をしてくださいました。

ご家庭でも交通ルールを守ると同時に、「アイコンタクト」等についてお声かけください。

校長日誌 錦町の空から NO1984 (2021.5.15)

校長日誌 錦町の空から NO1984 (2021.5.15)

交通安全教室①

恒例の1年生の「交通安全教室」が開催されました。

歩行訓練の前に、いつも通り、立川警察の方からお話を聞きました。お話がとても上手で、1年生はしっかり惹きつけられていました。お話の中心は、「アイコンタクト」です。青信号であっても、すぐに道路を渡らずに、直前に運転手さんと目と目を合わせ、「これからわたります(1年生)」「わかりました(運転手さん)」という合図を送りあうことの大切さを説いてくださいました。

「アイコンタクト」の大切さを学んだあと、続けてお話をしてくださったのは、「青信号でも、わたる前に近づいている車の方向指示器(ウィンカーがちかちか光る模型で示してくれました)をよく見ること。よく見れば、その車が自分に近づいてくるのかどうかがわかる。近づいてくるとわかったら、「手をあげて、アイコンタクトをして、安全を確かめてからわたること」と教えてくださいました。

校長日誌 錦町の空から NO1983 (2021.5.14)

校長日誌 錦町の空から NO1983 (2021.5.14)

今日の給食

今日の給食メニュー:ミルクパン、もち米蒸し団子、豆腐のうま煮、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1982 (2021.5.14)

校長日誌 錦町の空から NO1982 (2021.5.14)

3分計算

2年生の算数の授業開始時の取り組み。3分間計算です。1年生のころから取り組んでいて、はじめは繰り上がりなし、繰り下がりなしの足し算引き算の計算に取り組んでいました。

2年生となった現在は繰り上がり、繰り下がりのある足し算引き算に取り組んでいます。

コツコツと計算に取り組み、3分後答え合わせをし、記録用紙に記録して終わりです。

最初のうちは、3分間で途中までしかできなかった子供たちも、やり上げることができるようになってきて、達成感を味わっています。

校長日誌 錦町の空から NO1981 (2021.5.13)

校長日誌 錦町の空から NO1981 (2021.5.13)

離任式の児童代表の言葉

ちょっと話はさかのぼりますが、離任式で学校を去った先生方へ送る(贈)言葉を述べてくれた子供たちを聞いていて、グッときました。(その先生がその場で聞いていたら、じ~んときたことでしょう。)

「~先生へ ~先生からはいろいろなことを教わりました。4年生の時の卓球クラブではフォアハンドやバックハンド、スマッシュなど、いろいろな技を教わりました。集会委員会では「発言することに間違いはないから、どんどん発言しよう。」ということを言われて、発言することに自信を持てました。最初はあまり発言することやクイズなどを考えることが難しかったけど、その言葉をもらってから、カメラの前で堂々としゃべることできろうになりました。

棒体操では、6年生の姿から学ぶということを教わりました。自分にとっては、6年生が手の届かないところにある憧れの存在でした。届かない姿を届くまで近づき6年生までは届かなかったけど、一緒に演技をすることができて、とてもうれしかったです。

今はもう6年生はいないけど、自分が憧れの存在にならなきゃいけないということを意識して頑張っています。今はまだ憧れの存在に慣れていないかもしれないけれど、これから2学期、3学期と時間をかけて憧れられる6年生になれるように頑張ります。今までありがとうございました。

今日の給食

今日の給食メニュー:ご飯、アジフライ(ソース)、野菜の土佐和え、田舎汁、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1979 (2021.5.12)

校長日誌 錦町の空から NO1979 (2021.5.12)

水曜全校朝会

月曜日に全校朝会講話をしませんでした。子供たちからは「あれ、校長先生のお話は?」という声が上がっていました。

実は、月曜日の朝会講話を本日水曜日に行ったのです。

私の講話の中身は、「運動会の変更について」です。

副校長先生からは「今、校長先生がお話したことについておうちの方にお手紙を書きました。今日必ず渡してください。」と子供たちに伝えました。

副校長先生からは「今、校長先生がお話したことについておうちの方にお手紙を書きました。今日必ず渡してください。」と子供たちに伝えました。今日の給食

今日の給食メニュー:ツナと凍り豆腐のドライカレー、春雨とわかめスープ、豆乳プリン、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1978 (2021.5.12)

校長日誌 錦町の空から NO1978 (2021.5.12)

外国語

5年生の外国語の授業の様子です。

5年生では、アメリカ合衆国の小学校との交流を計画しています。この機会に、英語で自己紹介をすることとしました。この自己紹介は、日本人同士だと英語の必要性を感じにくいのですが、アメリカ人相手だと英語の必然性が高まります。

子供たちは、「アメリカ人の友達に手紙を書きたい」と英語専科の先生に訴えました。(こういうポジティブな訴えは、三小の子供たちらしいですね。)

そこで、今回は自己紹介を手紙で「書き」、その後手紙の文をもとに、そのまま自己紹介で「話す」こととしました。(どんな自己紹介をしたのかは、後日紹介します。)

「My name is 〇〇」「I like ~」「I am good at 〇〇」などと自己紹介する5年生。ALTの先生から「Big voiceで」とアドバイスを受けて、ひと踏ん張り。マスクをしているので、どうしても声は小さくなりますが、相手に伝える意識はとても大切です。

自己紹介の最後に「Thank you.」と言いますが、日本人には難しいTh音について、ALTがマスクを一瞬とって、口元を見せながら正しい発音を示します。

こういう時にALTがいることは大きいです。

校長日誌 錦町の空から NO1977 (2021.5.11)

校長日誌 錦町の空から NO1977 (2021.5.11)

今日の給食

トンボーロ(豚の角煮風)を挟む前の図

トンボーロを挟んだ後(ハンバーガー状態)の図

今日の給食メニュー:カーボー、トンボーロ(豚の角煮風)、ちゃんぽんうどん、牛乳

美味しゅうございました。

※カーボーは、漢字で「割包」と書きます。少し甘い蒸しパンにお肉などを挟んで食べる台湾のバーガーです。

校長日誌 錦町の空から NO1976 (2021.5.11)

校長日誌 錦町の空から NO1976 (2021.5.11)

中学年の外国語活動

昨年度から高学年の外国語は、教科化されました。(年間70時間、1週間に2時間ほどの割合です。)

それに対して、中学年は「外国語活動」で教科ではありません。(ですから、高学年のように評価はしません。)年間35時間、1週間に1時間ほどの割合です。

今日はその中学年の外国語活動の様子を紹介。

「How are you?」と聞かれたときに、その時の答え方を学びます。

本来「How are you?」は、単なる挨拶のようなもので、「How are you?」への返答は、「I'm good.」くらいが普通ですが、学校では、授業の初めに健康観察のような位置づけです。

つまり、その時の子供たちの状況を伝えるのです。

「How are you?」と聞かれて

(テレビ画面にあるように例えば)「I'm hungry.」とか「I'm sleepy.」とか「I'm happy.」等のように、自分のその時の状況にあった答え方をします。

その答え方を学んだわけです。(新しい学習指導要領の「外国語、外国語活動」では「自分の気持ちや考えを発信できるように」なることが大切です。

ちなみに、子供たちは「How are you?」と尋ねると、一番多いのは「I'm hungry.」で次は「I'm happy.」という答えです。(不思議なのは、2時間目の授業でも「I'm hungry.」が多いこと。聞くと「朝ご飯は食べてきたけど、おなかすいた」とのこと。育ち盛りですね。)

校長日誌 錦町の空から NO1975 (2021.5.10)

校長日誌 錦町の空から NO1975 (2021.5.10)

今日の給食

ホームページのご愛読ありがとうございます。とうとう200アクセスに到達しました。

そのお祝いに、正門そばの北校舎に面した、地域の皆さんが植えてくださった花壇の花を紹介します。

まさに百花斉放ですね。

さて今日の給食です。

今日の給食メニュー:ごはん、手作りふりかけ、いかのかりん揚げ、野菜の煮物、きよみ、牛乳

美味しゅうございました。

校長日誌 錦町の空から NO1974 (2021.5.10)

校長日誌 錦町の空から NO1974 (2021.5.10)

消防写生会

コロナ禍で昨年度は実施できなかった低学年の「消防写生会」が今年は開催できました。立川消防署の皆さんに感謝します。

やはり本物の迫力に触れるのはいいですね。

子供たちの絵にもその迫力が感じられます。

温かい日でした。写生会にはぴったり。

漢字を書いている子がいました。この子は消防士さんも書いていました。

子供たちがどこに強い印象をもつのかは、その子なりに違います。

消防士さんは最初から最後まで防火衣を着てじっと立っていました。温かいというよりはこの防火衣では暑かっただろうと思います。

今年は消防士さんを絵に描いている子供が少なかったようです。

消防士さんが「私も描いてよ~。」と言っていましたが、近くにいた2年生が「描くとしたら、棒人間になるよ。」と冷ややかに答えていました。

来年度はきっともっと多くの子供たちが描くでしょう。

校長日誌 錦町の空から NO1973 (2021.5.9)

校長日誌 錦町の空から NO1973 (2021.5.9)

学校探検②

2年生が「校長先生のお名前は内野校長先生です。」と説明したのは、1年生を迎える会の際、5年生のクイズで「校長先生の名前は?」との1年生の答えが「高橋校長」がたくさんいたことを踏まえてのことです。ありがたいです。これで訂正されたことでしょう。

事務室で事務室の説明をしていると、事務室から事務の先生が何度か出てきて、質問に答える場面もありました。

探検中、いろいろな先生が1・2年生に声をかけてくれました。

こういうふれあいも三小らしいです。

1年生の担任の先生から探検チェックポイント済をもらいました。

1年生が三小を理解するきっかけとなりました。

校長日誌 錦町の空から NO1972 (2021.5.9)

校長日誌 錦町の空から NO1972 (2021.5.9)

学校探検

2年生が1年生を案内する「学校探検」が行われました。

2年生は、この日のため、事前の探検を行い、校内地図と首っ引きになりながら「ここが校長室、ここが事務室・・・」とブツブツつぶやきながら校内を見回っていました。(こういうお世話をすることが子供たちを成長させます)。

1年生の手を引きながら探検。お兄さん、お姉さんらしい行動でした。

校長室で仕事をしていると、2年生の声が聞こえます。

「ここが校長室です。校長先生がお仕事をする部屋です。いろいろなお客さんが来ます。」

一生懸命説明している様子が手に取るようにわかります。

1年生があれこれおしゃべりすると、「静かにして。校長先生がお仕事中だよ。」と注意をすることもしばしば。さすがは2年生。

校長室前で台本を手に1年生に説明する2年生。

校長室で仕事をしていると、中にはドアを開けようとドアノブを回す1年生がいました。すると2年生がすかさず

「あっ!ダメ!中に入っちゃダメ。校長先生がお仕事しているんだよ。」

と注意。外の様子がよくわかって、2年生の一生懸命さがかわいくて、仕事が中断することしばしば。仕方なく、外へ出て、「校長先生です。」と言いました。

すると2年生が「校長先生のお名前は内野校長先生です。」と説明してくれました。

校長日誌 錦町の空から NO1971 (2021.5.8)

校長日誌 錦町の空から NO1971 (2021.5.8)

4月26日全校朝会

校長講話の後は5年生の出番。5年生は学校全体のために、自分たちのために、「挨拶運動」に取り組んでいました。4月の生活目標でもある挨拶に取り組む中でいろいろ気づきがありました。

3クラスの代表児童がそれぞれ取り組みを終えての振り返りを発表。

三小は挨拶が良くできる学校という位置づけでしたが、コロナ下で挨拶の機会が減って、今年度子供たちの挨拶に課題があると感じていたところなので、5年生の取り組みは学校全体のためになっていました。

最後は、三小が東京都教育委員会に体育の研究で表彰されたことを子供たちに知らせました。

校長日誌 錦町の空から NO1970 (2021.5.8)

校長日誌 錦町の空から NO1970 (2021.5.8)

全校朝会

4月26日月曜日の全校朝会の様子です。

月曜日の朝のスタートは、6年生の挨拶。原稿なしで、アイコンタクトをして、しっかり自分の考えを伝えるのは、三小の6年生の伝統です。

月曜日の朝のスタートは、6年生の挨拶。原稿なしで、アイコンタクトをして、しっかり自分の考えを伝えるのは、三小の6年生の伝統です。

校長講話。今回は自分の体験談を語りました。

自分の高校生時代の話をしました。高校時代私は柔道部(体型を見て、皆さん納得?)でしたが、私は勉強で頼りにされる存在でした。

自分の試験勉強を必死にしているとき、柔道部の仲間が数学を教えてほしい、としばしばやってきました。

「人に教えている暇はないんだけどなあ~」という追い込まれた思いがあったものの、仲間の頼みなので、仕方なく教えていました。

仲間から「なんでそうなるの?」「なぜ?」「どうして?」という質問が矢継ぎ早に出て、それにこたえているうちに、ふと、質問に答えられない自分がいることに気づきました。

わかっているようで、わかっていなかったのです。そこで、また学びなおしました。結果、理解が深まりました。

教えることで、自分の深い学びになったのです。

この体験談から、子供たちに「自分のやるべきこと、課題が終わったら、クラスの仲間に教えよう。教えることは自分の勉強になる」と伝えました。

算数や体育などで教える機会は出てきます。皆で教え合い、学び合う、協働的な学びの学級になっていってほしいなという思いを伝えました。

ただ、教えるときに気を付けてほしいことも最後に伝えました。

①上から目線はダメ・・・「教えてやる」は失礼です

→「いっしょに勉強しよう」という姿勢で

②相手をよく見て・・・ヘルプが必要かな?と思ったら、教えるタイミング

→相手の様子をよく見て、「大丈夫?手助けしようか?」と聞いてもいい

③ぜんぶは教えない・・・相手が「わかった!」となることが一番。

→ヒントを出して、「わかった!」というのがベスト教え合うクラス、手助けし合うクラス、学校になっていったら良いですね。

校長日誌 錦町の空から NO1969 (2021.5.7)

校長日誌 錦町の空から NO1969 (2021.5.7)

わんぱくタイム

先週の低学年のわんぱくタイムの様子です。

「ドンじゃん」で遊びました。「ドンじゃん」は、低学年の定番遊びです。大いに盛り上がります。(私は高学年でも雨天の教室遊びで行いました。高学年でも盛り上がりました。)2チームで競い合います。自分たちの陣地を出発して、途中で相手チームと出会ったら、そこでストップ。

出会ったときに、通常なら「ド~ン」と言って、手と手を合わせるのですが、コロナ下ですので、互いに両手を開いて「ドーン!」

じゃんけんをして、勝つと相手チームに迫ります。こうしてじゃんけんを繰り返し、相手チームに踏み入ったら、得点、というゲームです。

じゃんけんをして、勝つと相手チームに迫ります。こうしてじゃんけんを繰り返し、相手チームに踏み入ったら、得点、というゲームです。子供たちはとっても嬉しそうな表情で遊んでいました。体力向上のために行っている「わんぱくタイム」ですが、コロナ下ではメンタル面での効果を大きく感じます。

さて、今日の給食です。

今日の給食メニュー:ソース焼きそば、抹茶豆腐ドーナッツ、中華スープ、牛乳

美味しゅうございました。

※抹茶ドーナッツ:立春の日から「八十八日」につんだお茶を飲むと縁起がいいと言われています。今年の「八十八夜」は5月1日です。

校長日誌 錦町の空から NO1968 (2021.5.7)

校長日誌 錦町の空から NO1968 (2021.5.7)

離任式③

事前のビデオどり(3月末)に間に合った教職員は、ビデオで子供たちへメッセージを発信しました。

小野田先生からのメッセージ

小野田先生からのメッセージ 田原先生からのメッセージ

田原先生からのメッセージ 中村大地先生からのメッセージ

中村大地先生からのメッセージ 宗像先生からのメッセージ(卒業式後なので、式服)

宗像先生からのメッセージ(卒業式後なので、式服) 栄養士堀川先生からのメッセージ

栄養士堀川先生からのメッセージビデオどりができなかった教職員からは、事前にあずかっていた原稿を副校長先生が代読しました。

高藤先生のメッセージに聞き入る子供たち

高藤先生のメッセージに聞き入る子供たち 調理員の渡辺さんのメッセージに聞き入る子供たち

調理員の渡辺さんのメッセージに聞き入る子供たち スクールカウンセラーの三上先生のメッセージに聞き入る子供たち

スクールカウンセラーの三上先生のメッセージに聞き入る子供たち教職員の皆さんのメッセージは、どれも子供たちへの、三小への愛にあふれたものでした。三小の(子供たちの)ために力を尽くしてくださった方々に感謝、感謝の離任式でした。新天地でのご活躍を祈念します。